Le sens des maux

"Tu souffriras dans ta vie. Beaucoup. Beaucoup."

Une amie à moi avec qui il m’est arrivé de partir en randonnée avait pour habitude de dire : « Si ça fait pas mal, ça compte pas ! » Bien sûr, elle parlait de ses standards pour évaluer la valeur des promenades qui « en valent la peine », sur le plan de la santé. Mais cette amie est aussi une grande lectrice, et ce n’est peut-être pas une coïncidence si je me suis surpris à la citer en parcourant les pages du roman qui fait l’objet de cette chronique. Enfin, peut-être bien que c’est une coïncidence, mais à tout le moins, c’en est une pleine de sens.

Parfois, pour dégager quelque chose de valable d’un artefact culturel (qu’il s’agisse d’un film, d’une pièce musicale, ou d’une œuvre littéraire), il faut accepter de se faire mal. Il faut accepter, de temps à autre, de se « faire brasser la cage », mais à une époque dominée par la culture du divertissement, l’affirmer est presque en soi un positionnement politique et philosophique. Tout ce que vous regardez, écoutez ou lisez ne devrait pas vous « plaire ». Il est primordial, pour grandir en tant qu’être humain, de prendre quelques instants pour goûter à la misère des autres, et la littérature nous offre à tous cette chance.

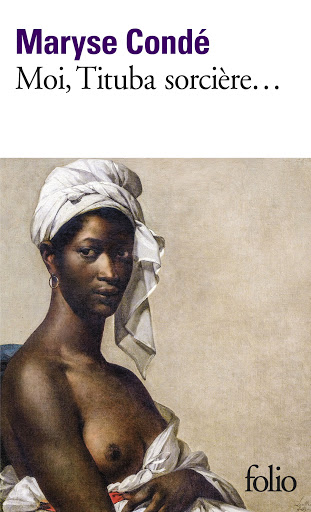

Maryse Condé (1937 – )

Je n’ai pas eu de « plaisir » à lire Moi, Tituba sorcière… de Maryse Condé, mais j’en ai apprécié la lecture tout de même. Une lecture souffrante, pleine de tourments, mais aussi de rappels cruciaux sur des épisodes horrifiques de notre histoire commune que nous avons trop souvent oubliés, ou pire encore, défigurés pour en poncer les arêtes trop tranchantes.

« Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un jour de 16** alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C’est de cette agression que je suis née. De cet acte de haine et de mépris. »

Tituba, fille d’esclave noire au XVIIe siècle, n’a connu que la souffrance toute sa vie. La Tituba que nous présente Condée est en réalité un personnage hybride, combinaison de l’imagination de l’auteure et des documents historiques dont elle a dû combler les lacunes pour construire une histoire complète et réhabiliter la mémoire d’une des figures les plus méconnues des procès de Salem. Car oui, en plus d’être une femme, d’être noire, d’être esclave et de vivre en 1692, Tituba s’est retrouvée prise dans l’enfer (le terme est faible) de la chasse aux sorcières en Nouvelle-Angleterre. Ai-je besoin d’en rajouter pour vous faire comprendre que ce n’est pas là une lecture légère, ou même d’agrément ?

« On pendit ma mère. Je vis son corps tournoyer aux branches basses d’un fromager. Elle avait commis le crime pour lequel il n’est pas de pardon. Elle avait frappé un Blanc. Elle ne l’avait pas tué, cependant. Dans sa fureur maladroite, elle n’était parvenue qu’à lui entailler l’épaule. […] Pour punir Yao du crime de sa compagne, Darnell le vendit à un planteur du nom de John Inglewood qui habitait de l’autre côté des Monts Hillaby. Yao n’atteignit jamais cette destination. En route, il parvint à se donner la mort en avalant sa langue. »

La vie de Tituba, fruit d’une violence et d’une haine débridée, sera marquée par le deuil et la souffrance à tous les tournants. Passant aux mains de multiples maîtres qui se l’échangeaient en lui accordant moins d’égard qu’à du bétail, elle sera arrachée à sa Barbade natale et traînée par-delà la mer jusqu’à l’Amérique puritaine de la fin du XVIIe siècle. Là, elle endurera les pires humiliations et se retrouvera au cœur d’un des épisodes les plus pathétiques et horrifiants de notre histoire. Mais la mort ne vint pas la prendre pour écourter ses souffrances, car elle, Tituba, était « condamnée à vie » :

« La peste qui ravageait Salem s’étendit très vite à d’autres villages, d’autres villes et tour à tour Amesbury, Topsfield, Ipswich, Andover… entrèrent dans la danse. Pareils à des chiens de chasse, excités par le sang, les hommes de police arpentaient les pistes et les chemins de campagne pour traquer ceux que la clique de nos petites garces, douées du don d’ubiquité, ne cessait de dénoncer. La rumeur de la prison m’apprit que les enfants étaient arrêtés en si grand nombre qu’on avait dû les parquer dans un bâtiment de rondins hâtivement édifié et couvert de paille. La nuit, le bruit de leurs clameurs tenait les habitants éveillés. »

Aujourd’hui, à une époque où des individus dotés du droit de vote et qui n’ont jamais connu La Faim de leurs vies clament que jamais dans l’histoire de l’humanité quiconque n’a vécu plus grande injustice qu’eux; à une époque où des politiciens sans le moindre scrupule se disent victimes de « chasses aux sorcières » quand on cherche à les rendre imputables de leurs actions abjectes ; à une époque où on s’offusque davantage de la colère des minorités que des siècles d’oppression qui ont embrasé leur indignation, à cette époque qui est la nôtre, donc, peut-être que ce dont nous avons besoin collectivement, c’est d’un bon coup de barre moral. Peut-être avons-nous besoin de nous faire enfoncer de force, dans la gorge, une généreuse part d’humilité. Qui sait? Une fois l’amertume passée, peut-être pourrons-nous clairement voir que ce choc, le plus violent de nos douillettes existences, aura été dérisoire, toutes proportions historiques gardées. Peut-être saurons-nous l’apprécier, enfin, cette humilité retrouvée en nous disant que « si ça fait pas mal, ça compte pas ».